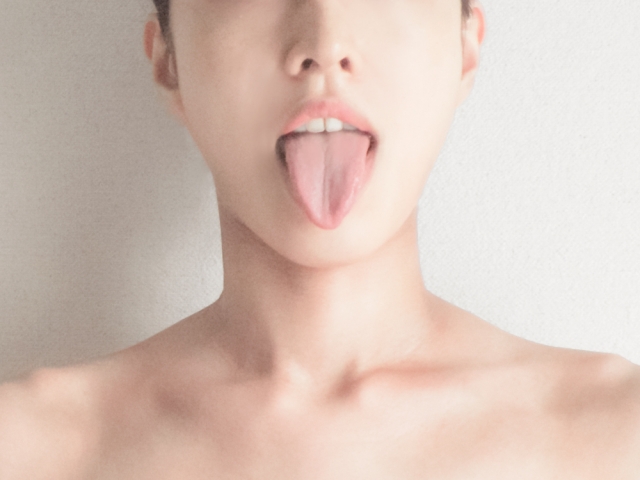

舌が長い人の特徴とは

舌が長いとはどのような状態か

舌が長いとは、

標準的な舌の長さよりも

突出している状態を指します。

一般的に、

舌の長さは遺伝や

骨格の影響を受けることが多く、

個人差が大きいです。

舌が長いことで発音や食事、

健康に影響を及ぼす場合があり、

特に日常生活において

不便を感じる人もいます。

また、

舌の長さは口腔内のスペースにも関係し、

口を閉じにくかったり、

舌が歯に当たりやすいこともあります。

長い舌を持つ人の中には、

特定の発音がしづらかったり、

飲み込みにくさを感じるケースもあります。

そのため、舌の状態を理解し、

適切なケアやトレーニングを行うことが重要です。

特徴的な形状とその意味

舌が長い人は、

以下のような特徴を持つことが多いです。

- 口を開けると舌が顕著に見える

- 舌先が細長く尖っている場合がある

- 舌が口腔内で収まりにくいことがある

舌の長さが生理的に及ぼす影響

舌が長いと、

以下のような影響が考えられます。

- 発音が不明瞭になる可能性

- 歯並びや噛み合わせに影響を与える

- 無意識に舌を出してしまう癖がつく

舌が長いことのデメリット

滑舌への影響と発音の問題

舌が長いと、

一部の発音が難しくなることがあります。

特に

「サ行」や「タ行」の発音が

影響を受けやすいです。

これは、舌が歯や口蓋に

正しく接触できないために生じます。

舌がうまく動かせないと、

会話が聞き取りづらくなることもあります。

また、

長い舌の影響で特定の音が歪んでしまい、

正しく発音できないことがあります。

話すことにストレスを感じることで、

会話の頻度が減る可能性もあります。

食べ物の摂取時の困難

長い舌が邪魔をして、

食べ物を飲み込みにくくなる場合があります。

また、

食べこぼしが増えることもあります。

舌が動かしにくいと、

食べ物をうまく口内で転がせず、

嚙み砕くのに時間がかかることがあります。

特に、

粘り気のある食品や

細かい粒の食べ物は飲み込みづらくなり、

食事中にむせやすくなることもあります。

そのため、食べる速度を調整したり、

飲み込みやすい工夫をすることが必要になります。

心理的影響と自信の低下

舌が長いことで周囲から指摘されると、

自信を失う原因となることもあります。

特に発音や見た目に

コンプレックスを抱く場合があります。

会話を避けたり、

人前で話すことに苦手意識を

持つようになることもあります。

特に、

発音が悪いことで

他人に聞き返される経験が多くなると、

より自己評価が

低くなってしまう可能性があります。

また、

写真を撮る際にも舌が目立つと感じ、

笑顔に自信が持てなくなることがあります。

こうした心理的影響を軽減するためには、

発音練習や舌の動きを改善する

トレーニングを取り入れることが有効です。

舌が長いことのメリット

特定のトレーニングへの適性

舌の動きが重要なスポーツや

楽器演奏(例:管楽器、ボーカル)では、

長い舌が有利になることもあります。

特に、

歌唱においては発音の幅が広がり、

滑らかな音を出しやすくなります。

また、

舌の柔軟性を活かして

舌を使ったパフォーマンスや

発声技術を磨くことも可能です。

スポーツの分野では、

例えば

舌を口腔内で効果的に動かすことで、

特定の競技において

呼吸のしやすさが向上する場合もあります。

食事の楽しみ方の工夫

舌が長いことで、

味覚をより楽しむ工夫ができます。

例えば、舌をうまく使うことで

食感を味わうことができる場合もあります。

長い舌は、

味蕾の広範囲な分布により、

さまざまな味を細かく

識別しやすくなる可能性があります。

また、特定の食べ物

(例:アイスクリームやスープ)を

舌の広範囲で味わうことで、

より豊かな食事体験を得ることができます。

さらに、舌が長いと

食べ物をより器用に操ることができ、

食事の際の利便性を

向上させることができる場合もあります。

長い舌の動物との比較

動物の中にも舌が長い種類が多く存在します。

例えば、

アリクイやカメレオンは

舌を利用して獲物を捕らえます。

カメレオンは

舌を素早く伸ばして餌を捕まえる一方、

アリクイは長い舌を使って

アリやシロアリを効率よく捕食します。

また、キリンも長い舌を持ち、

高い場所の葉を巻き取ることができます。

これらの動物の例を見ると、

人間においても

長い舌はさまざまな用途に

活用できる可能性があり、

たとえば発声の工夫や食事の楽しみ方、

芸術的な表現方法などにおいて

有利になることが考えられます。

舌が長いとどうなるのか

生活習慣への影響

舌が長いことで、

口を閉じるのが難しくなる場合があります。

また、

就寝時に舌の位置が悪いといびきや

睡眠時無呼吸症候群を引き起こすこともあります。

さらに、

舌が口腔内で適切に収まらないと、

日常的に舌を噛んでしまうことが増えたり、

歯に負担をかける可能性があります。

食事の際にも、舌が邪魔になり、

飲み込みにくさや咀嚼のしづらさを

感じることがあるため、

食事の工夫が必要になることもあります。

対人コミュニケーションの変化

発音や表情が変わることで、

会話時の印象が異なる場合があります。

特に、

滑舌が悪いと誤解を生む可能性があります。

例えば、

「サ行」や「タ行」の発音が

不明瞭になったり、

早口で話すと舌の動きが追いつかず、

言葉が詰まりやすくなることもあります。

会話時に相手が聞き返すことが増えると、

話すことへの自信を失い、

コミュニケーションを

避けるようになることもあります。

そのため、

滑舌改善のためのトレーニングや

発音矯正が有効になることがあります。

健康への注意点

舌が長いと、

歯並びに影響を与えることがあります。

また、

口呼吸の原因となる場合もあり、

風邪をひきやすくなる可能性があります。

さらに、

舌の位置が悪いと、

口腔内の乾燥を引き起こし、

虫歯や歯周病のリスクが高まることがあります。

特に、

舌が下顎に落ち込むと、

口呼吸が習慣化し、

喉の粘膜が乾燥して感染症に

かかりやすくなる場合があります。

また、

長い舌が気道を塞ぎやすくなることで、

睡眠の質が低下することも考えられます。

そのため、

舌のトレーニングや矯正を通じて、

適切な舌の位置を意識することが大切です。

舌の位置と機能の重要性

正しい舌の位置とは

舌は通常、

上顎に軽く触れる状態が理想とされています。

これにより、

正しい噛み合わせや発音が維持されます。

特に、

舌の先端が前歯の裏側に

軽く触れる位置にあることで、

口腔内のバランスが保たれ、

舌が自然な動きをすることができます。

また、

舌の正しい位置を維持することで、

顎関節の負担を軽減し、

姿勢の安定にも寄与すると考えられています。

舌の機能と歯並びの関係

舌の位置が悪いと、

歯並びや顎の成長に

悪影響を与えることがあります。

特に、

舌が前に出る癖があると

前歯が突出しやすくなります。

また、舌が下顎に落ち込むと、

下の歯並びが乱れやすくなり、

かみ合わせが不安定になります。

長期間にわたり舌の位置が適切でない場合、

顎の発達が不均衡になり、

顔の形にも影響を与えることがあります。

そのため、

幼少期から舌の位置を意識し、

適切な訓練を行うことが重要です。

位置がもたらす影響

舌の位置を意識することで、

発音の改善や口呼吸の防止に

つながることがあります。

正しい舌の位置を維持することで、

発音の明瞭さが向上し、

特定の音の発声がより正確になります。

さらに、舌が適切に配置されると、

口腔内の空気の流れがスムーズになり、

口呼吸の習慣を減らすことができます。

口呼吸が抑えられることで、

鼻呼吸の促進に繋がり、

免疫力の向上や睡眠の質の改善といった

健康面のメリットも期待されます。

舌の位置を意識し、

日常的に正しい舌の使い方を習慣づけることが、

長期的な健康維持につながります。

舌の長さを改善する方法

矯正歯科での治療選択肢

舌の長さによる影響が大きい場合、

歯科矯正によって改善できることがあります。

特に、

舌の動きを調整する装置を

利用する方法があります。

自宅でできるトレーニング法

- 舌の筋力トレーニング(例:舌回し運動)

- 正しい舌の位置を意識するトレーニング

- 発音練習による滑舌改善

専門家の意見とアドバイス

耳鼻咽喉科や矯正歯科の

専門家に相談することで、

適切なアドバイスを得ることができます。

舌に関する資料と情報源

おすすめの書籍とリソース

- 舌の機能や発音に関する書籍

- 口腔ケアに関する専門書

信頼できるサイトと専門家

- 歯科医師や矯正歯科専門のサイト

- 医療機関の公式サイト

舌に関するイラストと画像

舌の構造や機能を理解するために、

解剖学的なイラストや図解を活用することが有益です。

舌が長い子どもへの影響

成長過程での注意点

子どもの場合、

舌の長さが成長とともに変化することがあります。

幼児期から学童期にかけて、

舌の長さと口腔の発達は密接に関連しており、

適切なトレーニングを行うことで、

発音や食事のスムーズな発達を促すことができます。

特に発音や食事に影響が出る可能性があるため、

早めに対策を検討することが大切です。

舌の長さが発音に与える影響として、

舌が前に出ることで

「サ行」「タ行」「ラ行」の発音が

不明瞭になる場合があります。

これにより、

会話が聞き取りにくくなることがあり、

言語療法を受ける必要が生じることもあります。

また、

舌が長いことで食事中に食べこぼしが増えたり、

咀嚼の際に舌が邪魔になることがあり、

特定の食べ物を避ける傾向が出る場合もあります。

さらに、舌の位置が適切でないと、

歯並びや顎の成長に影響を及ぼすこともあるため、

歯科医の診察を定期的に受けることが推奨されます。

親が子どもの舌の動きや話し方に注意を払い、

必要に応じて専門家のアドバイスを受けることが重要です。

必要なサポートとトレーニング

- 正しい発音を学ぶための言語療法

- 口腔トレーニングによる改善

家庭で気を付けるべきこと

- 正しい舌の位置を教える

- 舌の使い方を意識させる

舌の長さの計測と評価

自分でできる計測方法

- 舌を最大限に出して長さを測る

- 鏡を使って舌の形状を観察する

専門家による評価基準

医療機関では、

舌の長さや動きを評価する基準が設けられています。

例えば、

一般的な測定法としては、

舌を最大限に出した際の長さや可動域、

筋力、舌の厚みなどが考慮されます。

また、

舌の位置や動きが発音や咀嚼、

嚥下機能にどのように影響を与えているかも

評価の対象となります。

さらに、

睡眠時無呼吸症候群などの

関連疾患の可能性もチェックされることがあります。

結果の読み方と次のステップ

測定結果をもとに、必要な対策を検討し、

専門家に相談することが重要です。

例えば、

舌の長さが標準範囲を超えている場合は、

発音や歯並び、呼吸の問題がないかを

確認することが推奨されます。

特に、

舌の過度な動きや緊張がある場合は、

舌のストレッチや

マッサージを取り入れることが有効です。

また、

言語療法士や歯科医師と協力し、

発音トレーニングや矯正治療を受けることで、

より快適な生活を送ることが可能になります。

舌が長いことはデメリットだけでなく、

適切に対処すればメリットも活かせます。

例えば、

発声のコントロールが向上したり、

特定のスポーツや音楽活動において

優位性を持つ場合があります。

日常生活で気を付けるポイントを意識し、

適切なケアを行いましょう。