「かさばる」と「がさばる」、なんとなく使っているけれど、実はどちらが正しいのか分からない……そんな経験はありませんか?この記事では、「かさばる」と「がさばる」の意味の違いや、それぞれの使われ方の地域的な差異、さらに方言としての位置づけについて詳しく解説していきます。

また、標準語と方言の使い分けがなぜ重要なのか、どんな場面でどちらを使えば適切かというTPOの観点からのアドバイスもご紹介します。類語や言い換え表現も取り上げることで、言葉の幅を広げ、実際のコミュニケーションに活かすヒントも得られます。

この記事を読むことで、言葉の選び方に自信が持てるようになり、会話や文章表現の中で「かさばる」「がさばる」をより効果的に使いこなせるようになるでしょう。

この記事で得られること

- 「かさばる」と「がさばる」の違いを理解できる

- 地域別の方言傾向がわかる

- TPOに応じた言葉の使い分け方が身につく

- 類語や言い換え表現の幅が広がる

- SNSや教育現場での言葉の扱い方も学べる

「かさばる」と「がさばる」どちらが正しい?言葉のルーツを探る

「かさばる」と「がさばる」の違いはどこにあるのでしょうか?どちらも「荷物が多くて持ちにくい」「体積が大きくて収納しづらい」といった場面で使われる言葉ですが、聞く人や地域によっては違和感を覚えることもあります。

このセクションでは、まずは両者の語源や辞書における定義を確認し、その後で方言としての「がさばる」がどういった経緯で生まれたのかを見ていきます。さらに、言葉の使い方がメディアの影響や世代によってどのように変化しているのかにも注目して、多角的に掘り下げていきましょう。

辞書が示す「かさばる」の定義と一般的な使い方

- 「かさばる」は標準語として扱われており、辞書には「物の体積が大きくて場所を取るさま」「持ち運びや収納がしにくい状態」などと記載されています。

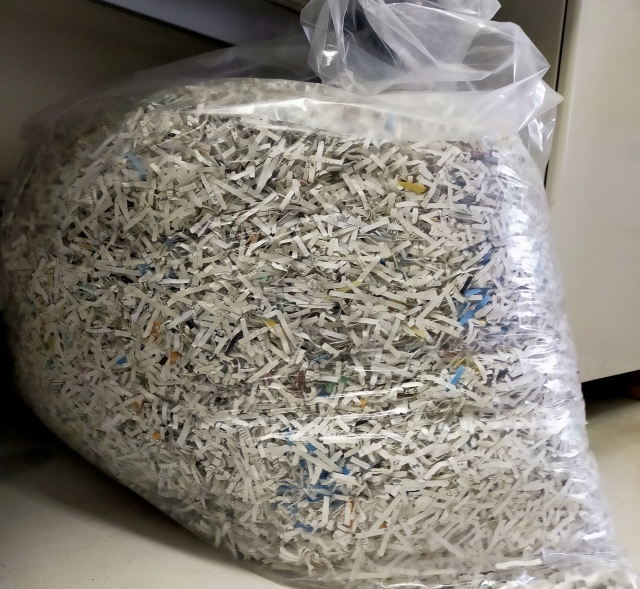

- 例文としては「冬服はかさばるからクローゼットに入りきらない」「かさばる荷物は宅配便で送った」などがよく見られます。

「がさばる」はなぜ使われる?方言としての広がりと背景

- 「がさばる」は、特に関西や中国地方でよく使われる方言的表現であり、意味は「かさばる」とほぼ同じですが、語感やイントネーションに地域色が強く現れます。

- 方言が生まれる背景には、地域独自の言語進化や古語の残存、そして親から子への口伝えによる継承があり、「がさばる」もそうした自然な言語変化の一つといえるでしょう。

地域差だけじゃない?「かさばる」と「がさばる」に影響を与える要因

メディアの影響と世代間のギャップ

- 現代ではテレビやSNS、YouTubeなどを通してさまざまな地域の言葉が広がっています。たとえば人気芸人が「がさばる」を連発することで、その言葉が全国的に知られるようになるケースもあります。

- また、世代によって言葉の捉え方に差が出るのも特徴です。高齢者は「がさばる」を日常的に使う一方、若者は標準語である「かさばる」を選ぶ傾向があるなど、言葉の使用には年齢層による違いも見られます。

あなたの地域はどっち派?「がさばる」が使われる具体的な地域

日本各地で「かさばる」と「がさばる」はどのように使われているのでしょうか?言葉は地域によって変化し、同じ意味でも異なる表現が生まれることがあります。このセクションでは、地域ごとの言語傾向を詳しく探りながら、「がさばる」が使われている地域とその背景、さらには実際の使われ方についても例を交えて紹介していきます。

方言の魅力や面白さを感じつつ、自分の使っている言葉がどの地域の文化に根ざしているのかを考えるヒントになるでしょう。

東日本と西日本で異なる言葉の傾向

- 東日本では比較的「かさばる」が広く使われ、特に都市部では標準語が浸透している影響もあって、「がさばる」を聞く機会は少なめです。

- 一方、西日本では「がさばる」が日常的に使われる地域もあり、家庭や学校などで当たり前のように耳にする表現となっています。

- こうした違いを視覚的に理解するために、方言マップ風に地域別の傾向を整理してみると、言葉の分布がより明確に浮かび上がってきます。

| 地域使用傾向 | |

|---|---|

| 北海道 | ほとんど使われない(「かさばる」が一般的) |

| 東北 | 稀に使われるが「かさばる」が優勢 |

| 関東 | 標準語中心、「かさばる」が一般的 |

| 中部 | 地域によって差がある(愛知は「かさばる」、岐阜は混在) |

| 関西(大阪・京都) | 「がさばる」が比較的よく使われる |

| 中国(広島・岡山) | 「がさばる」が一般的に使われる |

| 四国 | 「がさばる」の使用例がある地域も |

| 九州(福岡・大分) | 「がさばる」が日常的に使われる |

| 沖縄 | 独自の方言体系のため使用されない |

具体的な方言圏と「がさばる」の使用例

中国・四国・九州地方での使用実態

- 岡山県や広島県では、「がさばる」という表現が自然に使われ、特に高齢の方の会話に多く登場します。例えば「この荷物、がさばって持ちにくいなあ」といった具合です。

- 福岡や大分などの九州地方でも、「がさばる」は家庭内や地域の会話で根付いており、子どもたちも日常会話で普通に使っています。

- 実際のネイティブの声としては、「がさばるって言うのが当たり前だったから、他の地域で通じないと知って驚いた」「東京に出て初めて『かさばる』って言う人を聞いた」というエピソードも聞かれます。

- このように、地域の文化や歴史が息づく言葉として「がさばる」が今も使われ続けていることがわかります。

「かさばる」と「がさばる」の語感・印象の違い

同じような意味を持ちながらも、「かさばる」と「がさばる」は聞き手に与える印象が異なります。単なる言葉の違いにとどまらず、その響きや言い方によって、聞き手の受ける印象や言葉のニュアンスに差が生まれることがあります。ここでは、言葉の響きやニュアンスの違い、そしてその印象がどう変わるのかを見ていきましょう。

音の響きから受ける印象の違い

- 「か」は清音であり、やや柔らかく、落ち着いた印象を与えるのに対し、「が」は濁音で、力強さや荒々しさを感じさせることがあります。

- そのため、「がさばる」は「かさばる」よりも雑然とした感じや粗雑さをイメージさせることがあり、状況によってはネガティブな印象を与えることもあります。

話し方やキャラによる印象変化

- 一般的に女性が「がさばる」と言うと、やや砕けた印象や親しみを持たれる一方で、カジュアルすぎると感じる人もいるようです。「かさばる」の方が丁寧で標準的な印象を与えます。

- また、キャラクターや性格によっても印象は変わります。明るく元気なキャラが「がさばる」を使うとフレンドリーに感じられることもあれば、きちんとした印象を大切にする人は「かさばる」を選ぶことで知的で穏やかな印象を演出できます。

SNSでの使われ方から見る「がさばる」の市民権

今やSNSは言葉のトレンドを映し出す鏡。「がさばる」はネット上でどのように使われ、どんな意味合いで浸透しているのでしょうか?このセクションでは、SNSやブログでの実際の使用傾向を観察しつつ、現代的な視点から「がさばる」の広がりと今後の可能性について掘り下げて分析します。

日常生活だけでなく、ネットの世界でどう受け入れられているのかを知ることは、言葉の未来を考える上でとても興味深いポイントです。

SNSやブログでのリアルな使われ方

- TwitterやInstagramなどのSNSでは、「がさばる」を使った投稿が意外に多く見受けられます。特に方言に親しみを持つユーザーの間で、荷物が多いときや買い物帰りのシーンを表現するのに自然と使われている様子が見られます。

- 地域別で見ると、関西や中国地方に住んでいるユーザーが多く使用しており、文章全体が関西弁・中国地方弁で構成されている中で「がさばる」が使われることもあります。

- 使用者の年齢層としては、20代〜40代の比較的若い層が中心で、SNS世代による口語的な使い方が顕著です。ブログや動画投稿では親しみやすさやユーモアとして方言をあえて活用する傾向も見られます。

若者言葉としての定着度と今後の変化予測

- 「がさばる」は、いまのところ明確に若者言葉としてカテゴライズされてはいませんが、SNSの拡散力によってその市民権は徐々に広がっています。使いやすい響きや感覚的な理解のしやすさが、受け入れられる要因となっているようです。

- 今後、ネットスラングや流行語に似たかたちで、全国区で使われる可能性も十分に考えられます。方言としての認識が薄れ、単なる「使える言葉」として定着する未来もあるかもしれません。

- その一方で、標準語として辞書に記載されるまでにはまだ時間がかかると見られています。言葉の市民権は、日常会話とメディア・ネット上の使用頻度の積み重ねによって徐々に広がっていくため、今後の動向に注目が集まります。

学校や教育現場での扱われ方は?

「かさばる」と「がさばる」は、学校教育や辞書にどう扱われているのでしょうか?教育現場での視点から見ていきましょう。また、教育における言葉の扱いは、子どもの言語習得や文化理解にも大きな影響を与える重要な要素です。このセクションでは、教育カリキュラムにおける言葉の取り上げ方と、子どもに対してどのように教えるべきかの考え方を、以下の3つの視点から掘り下げていきます。

教科書・辞書での扱い

- 小中学校の国語の教科書では、「かさばる」は一般的な語彙として登場します。例文や読解文の中でも使われており、標準語としてしっかり定義されています。

- 一方で「がさばる」は方言であるため、通常の教科書や辞書では採用されない場合が多いですが、地域教材や方言学習の中では例外的に取り上げられることもあります。

- 教育の現場では、標準語を教える一方で、子どもたちが家庭で使っている言葉との違いに混乱しないよう、補足や比較を行う教師も増えています。

家庭での言語環境への配慮

- 子どもが「がさばる」を使ったとき、すぐに「それは間違い」と訂正するのではなく、「これは方言で、標準語では『かさばる』と言うよ」と丁寧に教える工夫が求められます。

- 地域の文化や家庭の言語背景を尊重しつつ、公共の場では標準語を使うべき場面があることを伝えるなど、言語のTPOを学ばせることも大切です。

授業での取り組みと工夫

- 最近では、授業に方言を取り入れたり、方言の違いを話し合う活動を通して、子どもたちの言語観を広げる取り組みも見られています。

- 方言が持つ豊かな表現力や地域性を知ることで、子どもたちは言葉の多様性を自然に受け入れられるようになり、自他の文化への理解を深める助けにもなります。

「かさばる」だけじゃない!類語や言い換え表現で広がる言葉の世界

「かさばる」という言葉に代わる表現や、より適切な言い回しがあることをご存知でしょうか?場面や相手によって、より伝わりやすい言葉に置き換えることで、コミュニケーションがぐっと円滑になります。このセクションでは、日常会話で役立つ言い換え表現や使用例を紹介しながら、「がさばる」との違いも含めて言葉の幅を広げていきましょう。

「かさばる」の具体的な言い換え表現

- 場所を取る:面積的な広がりを強調する言い方。「この段ボール、場所を取って邪魔だね」など。

- 大きい、分厚い:物理的な大きさを表現する際に便利。「この本、分厚くてかさばる」など。

- 扱いにくい、持ちにくい:実際の持ち運びのしにくさを強調。「形がいびつで持ちにくいバッグ」など。

- 膨らむ、膨れる:空気や中身の量でサイズが変わるときに使用。「圧縮袋を使わないと、布団が膨れてかさばる」など。

- 収納しにくい、整理しにくい:生活の中での片づけの難しさに焦点を当てた言い換え。「このタオルはふわふわで収納しにくい」「細かい道具が多くて整理しにくい棚」などの例が挙げられます。

状況に応じた「かさばる」の例文と使い方

シーン1:衣替えで冬服をしまうとき

「ダウンジャケットがかさばって、引き出しが閉まらない」

→「厚手の服が場所を取りすぎて、収納に苦労する」などの言い換えが有効。

シーン2:スーパーで買い物をした帰り

「箱入りのお菓子って意外とかさばるよね」

→「荷物の中でスペースを取って持ちづらい」などと表現することで、状況の詳細が伝わりやすくなります。

「がさばる」との比較で広がるニュアンス

- 感情的な響きの違い:「がさばる」は少しくだけた印象があり、親しみやすさやざっくばらんな雰囲気を演出できます。

- カジュアル/フォーマルの境界線:「かさばる」は文章やフォーマルな場でも通用する表現。一方「がさばる」は口語的で、会話の中での軽いニュアンスに向いています。

- 地域性のニュアンス:「がさばる」を使うと、聞き手によっては方言的な味わいが伝わり、話に柔らかさや個性を添えることができます。

方言と標準語の使い分け:コミュニケーションを円滑にするヒント

ビジネスや公の場での心構え

- 標準語に直す場面とは?:会議や公式文書では「かさばる」「場所を取る」といった表現を用いることで、全国どこでも通じやすくなります。

- 方言を活かすTPO:親しい友人との会話や、地元ならではの雰囲気を出したいときには「がさばる」を自然に使うことで、距離感を縮める効果も期待できます。

- 方言に馴染みがない相手と話す場合は、まず標準語で伝えてから「地元ではこうも言うんだけどね」と補足するのも一つの工夫です。

よくある疑問Q&A

「がさばる」や「かさばる」を使う中でよくある疑問をピックアップし、分かりやすくお答えします。言葉の使い分けや意味の違いに戸惑うことは少なくありません。特に似た響きや似た意味を持つ言葉が多い日本語では、混乱してしまう場面もあるでしょう。ここでは、よくある誤解や混同を防ぐためのヒントも交えてお答えしていきます。

- Q:「がさばる」は誤用?

→ A:「がさばる」は標準語ではありませんが、関西や中国地方を中心に広く使われている方言です。誤用ではなく、地域で正当に受け継がれている表現です。場面によっては標準語の「かさばる」に置き換えると、より多くの人に伝わりやすくなります。 - Q:「がさがさする」との違いは?

→ A:「がさがさする」は乾いたものがこすれ合うような音や質感を表す擬音語・擬態語です。一方で「がさばる」は物の大きさや嵩(かさ)によって扱いにくさを感じる状態を表します。意味も用法も異なるので注意が必要です。 - Q:「がさつ」との違いは?

→ A:「がさつ」は人の性格や態度が雑で細かい気配りに欠けることを指す形容動詞で、人に対して使うことが多い言葉です。これに対して「がさばる」は物に対する形容で、サイズや量の多さによって扱いづらい様子を示します。同じ「がさ」がついていますが、意味や使い方はまったく異なります。 - Q:標準語と方言、どちらを使うべき?

→ A:TPO(時・場所・場合)に応じて使い分けることが大切です。フォーマルな場では「かさばる」を使うのが無難ですが、地元や親しい人との会話では「がさばる」のような方言を使うことで、親しみやすさが生まれることもあります。

まとめ

ここまで見てきたように、「かさばる」と「がさばる」には明確な違いと背景があります。それぞれの言葉は、意味は似ていても語感や使われる地域、使用される場面に大きな違いが見られました。

以下に、この記事のポイントを箇条書きで整理します。

✔ 「かさばる」は標準語

- 全国的に通用し、文書やビジネスでも使用可。

✔ 「がさばる」は地域に根ざした方言

- 関西や中国地方などで多用され、親しみやすい表現。

✔ 使い分けのコツはTPOに応じた判断

- フォーマルな場では「かさばる」、カジュアルな場や親しい間柄では「がさばる」もOK。

✔ 言葉の背景を知ることでコミュニケーション力が向上

- 相手の言葉づかいに対する理解が深まり、対話もスムーズに。

また、言葉の背景や成り立ち、使われ方の違いを知ることで、相手の話し方に対して柔軟に対応できたり、地域ごとの文化をより深く理解する手助けにもなります。

👉 あなたの言葉づかいを見直すきっかけとして、日常の会話でもこの記事の学びをぜひ活かしてみてください。