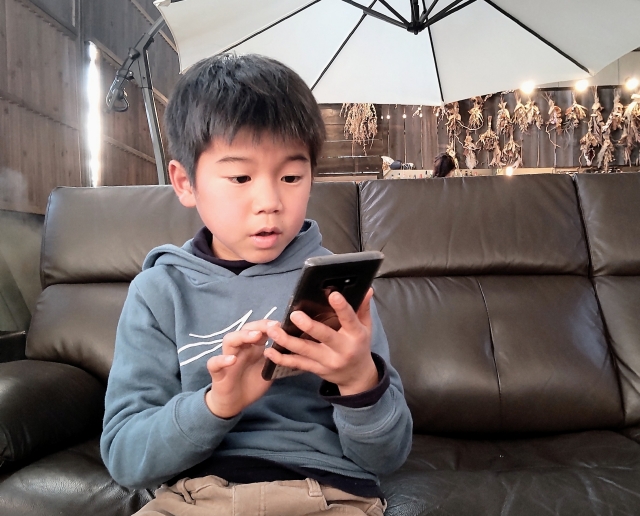

「気づいたら、子供が勝手にスクリーンタイムを解除していた…」そんな経験、ありませんか?

デジタル時代において、子供のスマホやタブレットの使用時間を適切に制限することは、親にとって大きな課題のひとつです。特に、好奇心旺盛な子供たちは大人が思いつかない方法で制限を回避しようとすることもあります。

本記事では、スクリーンタイムの基本から、解除を防ぐための親の工夫、そして子供との関係を損なわずに制限を運用するための方法まで、具体的にわかりやすく解説していきます。

子供がスクリーンタイムを解除しないための基本知識

スクリーンタイムの仕組みを理解し、どのように設定するのかを知ることは、制限が機能する第一歩です。

ここでは、その基本を確認しましょう。また、スクリーンタイムの基本を理解することで、子供が制限を解除するリスクを事前に防ぎやすくなります。

スクリーンタイムとは?

スクリーンタイムは、iPhoneやiPadなどのApple製デバイスに搭載されている機能で、アプリや機能ごとの使用時間を制限できます。特定のアプリをどれくらい使っているかを可視化できる点も特徴です。

Androidでは「デジタルウェルビーイング」や「ファミリーリンク」などの名称で同様の機能が提供されており、使用状況の確認や制限の設定が可能です。

なぜスクリーンタイムが必要なのか

長時間のスマホ利用は、視力低下、睡眠障害、学力低下の原因となりえます。さらに、集中力の低下や対人関係の問題にもつながる恐れがあります。

適切に制限することで、子供の心身の健全な発達を促し、生活リズムを整える効果があります。また、デジタル依存から子供を守るための第一歩としても、スクリーンタイムの活用は非常に有効です。

子供の使用制限を設定する方法

iOSでは「スクリーンタイム」から「コンテンツとプライバシーの制限」「App使用時間の制限」などが設定できます。たとえば、アプリごとに利用可能な時間を設定し、制限時間を超えた場合に自動でロックがかかるようにすることが可能です。

Androidでは「保護者による使用制限」や「ファミリーリンク」などの活用が有効で、アプリのインストールや利用時間の制御、位置情報の確認といった機能が提供されています。これらを適切に組み合わせることで、より強固な管理が可能になります。

スクリーンタイム解除を阻止するための親の知恵

子供があの手この手で制限を解除しようとするのを防ぐためには、親側の工夫と対策が必要です。

よくある抜け道とその防止策を見ていきましょう。特に子供が成長するにつれて、テクノロジーに詳しくなり、思いもよらない方法でスクリーンタイムを突破しようとするケースも増えています。

そのため、常に一歩先を行く対応が求められます。

パスコード管理の重要性

解除されないためには、4桁または6桁のスクリーンタイム用パスコードの設定が必須です。子供に推測されやすい誕生日や単純な数字は避けましょう。

また、定期的にパスコードを変更することで、万が一子供に知られてしまってもリスクを軽減できます。さらに、親自身が複数の場所にパスコードを書き留めておくのではなく、安全な場所に保管し、共有を最小限にとどめる工夫も必要です。

アプリの使用制限を設定する方法

人気のゲームやSNSを個別に制限することが可能です。「App使用時間の制限」からアプリごとに時間を設定し、過度な使用を防ぎます。

また、アプリごとの使用状況をこまめに確認し、予想以上に使っているものについては制限の厳格化を検討しましょう。新しくインストールされたアプリに自動で制限がかかるように設定しておくと、親の目が届きにくいアプリ使用も管理しやすくなります。

プライバシー設定の見直し

「設定」>「スクリーンタイム」>「コンテンツとプライバシーの制限」をオンにし、インストールや削除、パスコード変更を制限することで、抜け道を防げます。

これに加えて、スクリーンタイム設定そのものへのアクセスを制限することも忘れてはなりません。さらに、子供が自分でApple IDやGoogleアカウントを作成しないよう、事前にアカウント管理を厳重に行いましょう。

こうした細かい設定の積み重ねが、大きな安心につながります。

スクリーンタイムを効果的に管理する方法

設定するだけではなく、日常的な運用と見直しが重要です。

ここでは、スクリーンタイムをより賢く使いこなすための管理術をご紹介します。

スクリーンタイムは“設定して終わり”ではなく、“運用してこそ意味がある”ものです。日々の活用法や見直しポイントを知ることで、より効果的なコントロールが可能になります。

タイム管理のための機能利用

「1日の使用可能時間」「カテゴリ別の制限」など、時間ベースでの設定を活用し、子供が自律的に管理する習慣づけも促しましょう。使用時間を細かく設定することで、ゲームは30分まで、SNSは15分までといった具体的なルールが設けられます。

また、特定の曜日ごとに利用時間を変える柔軟な設定も可能で、週末だけ少し多めにするなどのバランスを取ることができます。

子供自身が時間の使い方を意識し、自主的に切り上げるようになることが理想です。

休止タイムの設定と活用

特に就寝前や食事中など、使用を控えたい時間帯に「休止時間」を設定することで、強制的に使用を停止できます。例えば「夜8時から朝7時まで」は全アプリをロックするなど、家族のライフスタイルに合わせた設定が可能です。

また、親子で一緒に「休止時間」を話し合って決めることで、納得感と協力意識が生まれやすくなります。休止時間中は学習や家族との会話の時間として活用するなど、代替行動もあらかじめ用意しておくと効果的です。

監視アプリの活用

iOSの「ファミリー共有」や、Androidの「Google ファミリーリンク」などで、親のスマホから子供の端末を管理することが可能です。これらのアプリを使えば、使用時間の通知やアプリごとの使用状況、現在位置の確認などがリアルタイムで行えます。

また、新しいアプリのインストールには親の承認が必要になるなど、一定の管理権限を維持することができます。監視といっても目的は「信頼関係を築くための見守り」であることを子供にも伝えると、反発を和らげることができるでしょう。

以下は、iOSとAndroidにおける主な保護者向け機能の比較です。

| 機能 | iOS(ファミリー共有) | Android(ファミリーリンク) |

|---|---|---|

| アプリの使用時間制限 | ○ アプリ単位で設定可能 | ○ アプリ単位で設定可能 |

| 使用状況レポート | ○ 週次レポートなどあり | ○ 日次・週次で使用状況を表示 |

| アプリインストール承認 | ○ 親の承認が必要 | ○ 親の承認が必要 |

| 位置情報の共有 | ○ 常時共有可能 | ○ 常時共有可能 |

| Webコンテンツの制限 | ○ Safari等の制限が可能 | ○ ChromeやGoogle検索の制限可能 |

| 時間帯ごとの制限 | ○ 就寝時間などの設定が可能 | ○ 端末利用時間のスケジュール設定可 |

このように、どちらのプラットフォームにも便利な管理機能が用意されており、それぞれの家庭に合った選択が可能です。

よくある抜け道とその対処法

子供たちは思いもよらぬ方法で制限を突破しようとすることもあります。中にはネットで調べた情報をもとに、設定を回避しようと試みる子もいるほどです。

ここでは、そうした裏ワザの一例や、親が取れる対処法を具体的に紹介します。予防策として事前に準備しておくことも大切です。

子供がパスワードを忘れたときの対処法

Apple IDと連携させておくことで、パスコードを忘れても「スクリーンタイム・パスコードをリセット」から再設定が可能です。また、保護者側のApple IDと紐づけておけば、子供の端末の管理やリセット手続きがより簡単に行えます。

さらに、複数回パスコードを誤入力した際に自動的にロックがかかるよう設定することで、不正な解除の試みも抑止できます。

リセットや初期化の方法

スクリーンタイム解除を目的として、子供が端末を初期化しようとするケースも少なくありません。

このような行動を防ぐには、初期化時にApple IDの入力が求められる「アクティベーションロック」を有効にしておくのが有効です。また、Googleアカウントでも同様のロック機能があるため、Androidユーザーも事前の設定が重要です。

定期的に端末のアクティビティログを確認することで、異常な操作の兆候を早期に把握できます。

デバイスの変更時の注意点

新しいデバイスに乗り換えた際は、旧端末のバックアップを使って復元することが一般的ですが、その際にスクリーンタイムや使用制限の設定が正しく引き継がれているか確認する必要があります。特に、アプリ制限や通信制限などの細かい項目が初期設定に戻ってしまうケースもあるため、復元後は一通り設定を見直しましょう。

さらに、デバイス変更を子供に任せず、親が主導して行うことでリスクを減らすことができます。加えて、新しい端末の「管理者モード」や「ファミリーリンク登録」を必ず済ませるようにしてください。

スクリーンタイムの設定を見直す

一度設定したら終わりではありません。成長や利用状況に応じて、定期的な見直しを行いましょう。

子供の興味や利用傾向が変わるにつれ、最適な制限のあり方も変化していきます。季節や学年の変化、スマホの買い替えなどのタイミングで設定を見直す習慣を持つと、常に最適な状態を保つことができます。

デバイスごとの設定方法

iPhone、iPad、Androidなどデバイスによって手順が異なるため、事前に公式サポートやヘルプガイドを確認しておくことが大切です。

また、OSのバージョンアップによって設定項目が変わることもあるため、定期的に最新情報をチェックしましょう。併せて、デバイスの言語設定やアクセス制限の細部も確認しておくと、思わぬ抜け道を塞ぐことができます。

家族共有設定の活用

Appleの「ファミリー共有」機能を使うことで、親の端末から子供のスクリーンタイム状況を確認・変更できます。さらに、子供のアクティビティを週ごとに把握したり、アプリの使用傾向をグラフで見たりすることも可能です。

定期的に子供と一緒に確認することで、自己管理力の育成にもつながります。また、複数の子供を一括で管理できる点も便利です。

年齢制限の適用とその効果

App Storeのコンテンツレーティングや、YouTube Kidsなどの年齢に応じた制限を活用することで、不適切なコンテンツへのアクセスを防げます。さらに、検索機能の制限やアプリのレーティング設定など、年齢別に細かくカスタマイズすることで、より安心して子供に端末を持たせることができます。

年齢に見合った情報環境を整えることは、安心して成長を見守るうえでも非常に重要です。

子供とのコミュニケーションを大切にする

スクリーンタイムは押し付けではなく、親子の対話の中でルールとして育てていくものです。子供の納得を得ることで、ルールが形骸化せずに効果的に運用されやすくなります。

たとえば、「使いすぎるとどんな影響があると思う?」「スマホ以外に何して遊びたい?」といった問いかけを通じて、子供が自分で考えるきっかけを与えることができます。

ここでは、信頼関係を築きながら制限を導入するコツを見ていきましょう。

スクリーンタイムについて話し合う

一方的な制限ではなく、「なぜ使いすぎが良くないのか」を丁寧に説明し、子供の理解を促すことが重要です。たとえば、目の健康への影響や睡眠の質が下がるリスク、宿題や他の活動に支障が出ることなど、具体的な例を挙げながら話すことで、子供にも納得してもらいやすくなります。

また、親が一方的に「ダメ」と言うのではなく、子供の言い分も聞きながら対話を重ねることが信頼構築の第一歩となります。

効果的なルール設定の提案

「宿題を終えたら30分だけOK」など、ルールに柔軟性を持たせることで、納得感のある運用が可能になります。時間帯や曜日によって制限内容を変えるなど、子供の生活パターンに合わせた対応をするのもおすすめです。

さらに、達成感を持たせるために「約束を守れたらごほうびポイント」などの工夫も有効です。子供自身がルールを守ることに前向きになれるような仕組みを一緒に考えると、効果が高まります。

使用状況を共有する意味

一緒に使用履歴を確認することで、子供自身が自分の利用傾向に気づき、使用時間を見直すきっかけになります。親が注意するだけでなく、「このアプリをたくさん使っているね、何が楽しいの?」といった声かけをすることで、自然な形で使用状況の見直しを促せます。

また、使用時間が少ない日を褒めるなど、ポジティブなフィードバックを与えることで、子供のやる気や自制心を育てることにもつながります。

まとめ

ここまで紹介してきた工夫を活かせば、スクリーンタイムを解除されにくくしつつ、子供の理解と協力も得られるはずです。

最後に、今日からできる一歩を踏み出してみましょう。たとえば、パスコードや共有設定を再確認する、設定を一度家族で話し合ってみる、または一緒に使用履歴を見返してみるといった小さな行動でも効果はあります。

スクリーンタイムの設定は、ただ機能を使うだけでは不十分です。パスコードの管理、設定の見直し、子供との信頼関係づくりなど、日々の積み重ねが鍵となります。まずは、子供と一緒に「なぜ制限を設けるのか」を再確認し、現状に合った制限内容を一緒に整えていくことから始めてみましょう。